日本センチュリー交響楽団さんへエキストラ出演しておりました。

写真を撮らなかったのが悔やまれますが、首席チェロのゲストにN響の藤森先生がいらっしゃっており、真後ろで弾かせていただき大変勉強になりました。演目は協奏曲祭で、ヴァイオリン協奏曲、チェロ協奏曲、ピアノ協奏曲をそれぞれ、南紫音さん、佐藤晴真さん、上原彩子さんが演奏されるその名も、熱狂コンチェルト2025。ブルッフ、シューマン、ブラームスの名曲を指揮の現田先生と。皆様素晴らしかった…。現田先生とはその前の週に藝大フィルでもお世話になっていて、リハの合間にご挨拶もできて嬉しかったです。

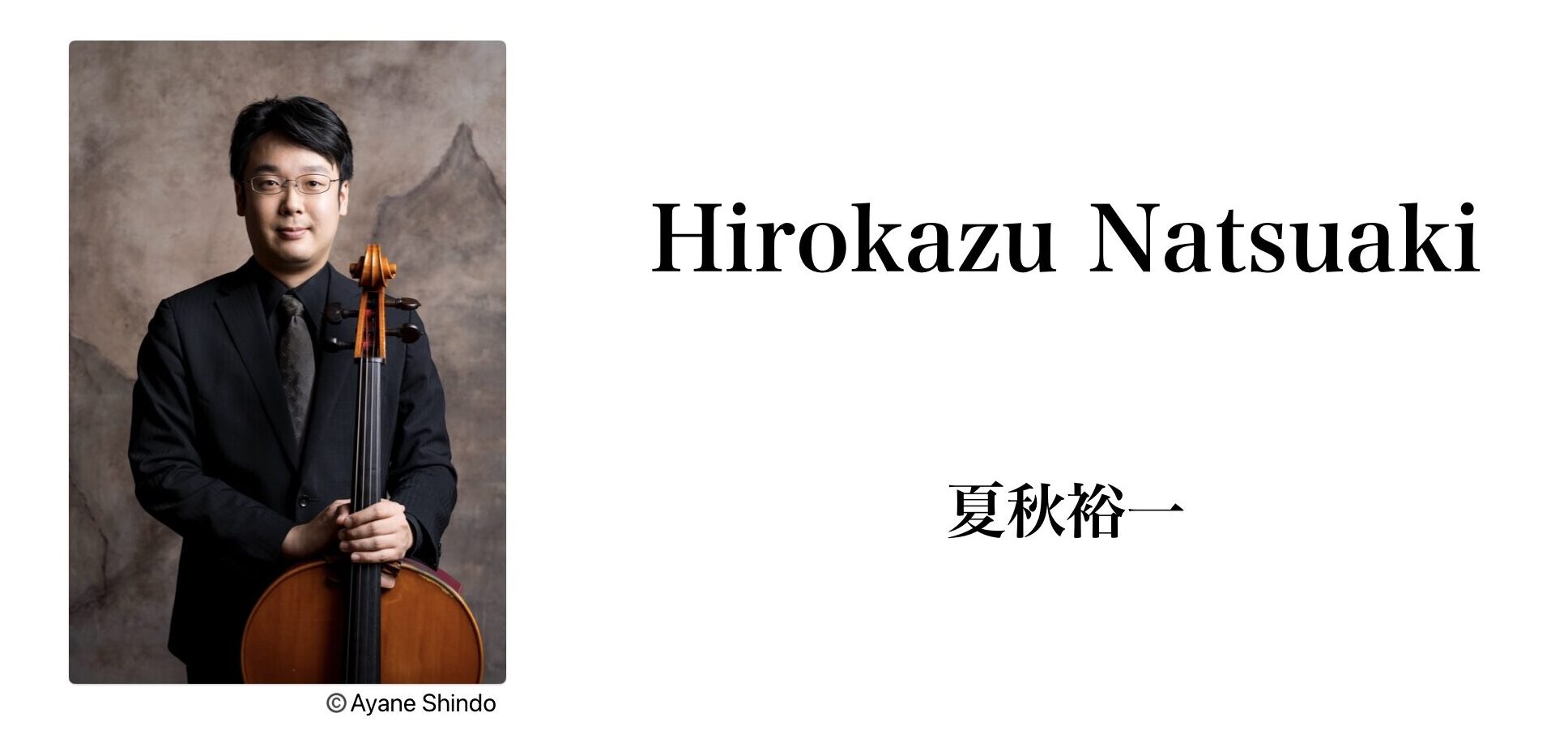

さて、何といってもシューマンのチェロ協奏曲では、ソリストと首席チェロ奏者がデュエットで演奏するとても感動的な部分がありまして、藤森先生が弾かれていると、あ、これはテレビで見た事のあるやつだ…と感動していたのでした笑 なんて絶妙な塩梅…!ソリストを立てるけど、自分は下がらず、存在感はあるのに出過ぎず…、音楽を運んでるようで乗っかっていて…、凄っ、、…と感激していた夏秋なのでした。

それだけではなく、随所に首席奏者という”道”をビシビシ感じました。なんといっても30年以上N響の首席奏者をつとめられている…。

チェロセクションの後ろを束ねつつ、前同士でのアンサンブルをまとめ、コントラバスやファゴット(?)ティンパニ(?)などの離れたセクションへ気を送り…、一瞬の判断が問われるような場面での(例えば指揮者の動きがほんの一瞬分かりにくい時など)オケ全体を締める勇気ある一撃(pizz.とか)の威力…。なんという”要”感!!

背中や動きから感じる情報は膨大で、例えば、タイミングや音程、リズムのズレは分かりやすく気になる部分ですし、こちらも全力で気をつけるのですが、情報は全然それだけではなく、フレーズの長さや次の場面での音色感が背中から伝わってくるのです。。音楽的かつ大人数を束ねるのに必要な動きなのです…。しかも、さらに凄いと思うのは、”必要な動きのみ”なのです…。その場の状況でケースバイケースですが、邪魔になる動きや、無駄な動きが一切無いのです。ケースバイケースと言ったのは、アンサンブル的にも動きが必要な状況になれば、大きく動いて下さるし、逆に動かない方が音楽的な状況では動かないし。いつも大きく動く(合図を出す)、とか、いつも動かない、ではなく、状況によって使い分けるという凄技なのです。休符の後で音を出す時などは、ほんの一瞬早くに予備動作があり、次のタイミングがみんなで分かりやすい。背中ってそんなに沢山の情報を語れるんだ…と度肝を抜かれたのでした。

私がこんなに体の動きに興味があるのには理由がありまして、昔からコンクールやレッスンで、無駄な動きが多過ぎる!とよく指摘をされていたからなのです。それこそ審査員だった藤森先生にも言われたように記憶してます。最近でもまだ悩みまくっておりますが、例えば、音楽のイメージが自分なりに浮かんでいて、その脳内のストーリーに没頭してしまうと、客観的な意識がかなり薄らいでしまい、無駄な動きが増えてしまうのです。実際に出ている音の隅々が全く聴こえなくなっている状態ですね。。これでは全然ダメです。。いけないと分かっていてもなかなかこの自分の状態から抜け出せずに試行錯誤していた学生時代です(今もまだ…)。レッスンでは何度も、頭から出すっ!!肩上げない!!手に任せて!!よく聴け!!など今思えば基本的な身体の分離のご指摘をしていただいていて、最近になってようやく理解してきたような感じです。。遅い…。ダメダメな生徒に辛抱強く教えて下さった先生方に本当に感謝いたしております。

耳と身体の分離。感情の居場所。その比率。自分だけでは全く気付くことができなかったと思うので、この感覚は宝物ですが、まだまだ発展途上なので、引き続き研究と訓練を重ねたいと思います。。最近サボり気味な自分に喝!!です。

耳、身体、心を個別に鍛える事はとても重要で必要な事だと思いますし、合わさった状態での1番の学びの場は、なんと言っても本番の舞台ですよね。これだから止められませんね…沼にハマっている夏秋でした。頑張ろう🔥

地元のバス停でバスを待っている時に、小学校の時に所属していた少年野球のコーチに話しかけられて、懐かしいやら嬉しいやら!楽器を背負っていたので気付いてもらえたみい。バスの中で思い出話に花が咲きましたとさ♪もうすぐ春ですね♪

では。